深度探索青岛杜威国际班的独特教育路径

坐落于青岛的杜威实验学校国际课程班,将教育创新置于核心位置,以坚实的双语沉浸式教学机制引领学生跨越语言和文化障碍。这个项目充分依托青岛五十八中的深厚学术根基,致力于通过全学科PBL项目式学习培养学生的探索精神。课程体系的设计结合西方创新基因与本土以人为本的办学理念,在山东地区塑造了全新的中外教育融合范式。AI+教育元素无缝融入教学流程,赋予学生技术应用能力,使其在真实情境中发展批判性思维与自主学习力。

教育框架聚焦多元融合的核心原则,通过X、Y、Z三维育人体系精细化管理学生成长路径。X维度侧重学生管理与个性化支持,Y维度强化学术深度与知识整合,Z维度着重全球胜任力的系统性构建。三维模型确保教育生态严谨而不失自由空间,让每名学子在高浓度学术氛围中提升综合素质与国际竞争力。课程班开设超过四十门中外方课程,层次结构灵活覆盖学科全领域,包括普通高中基础课、国际高中衔接模块、美国大学先修AP项目及标准化语言训练TOEFL。兴趣解码与职业探索内容进一步丰富学习视野,结合升学指导及竞赛支持,全面服务于全球高等教育需求。

教学方法的创新整合与多维拓展

项目式学习作为课程班的教学基石,贯穿每个学科领域,引导学生从实际场景中提取知识并解决问题。学生以小组协作方式深入探索PBL实践项目,例如跨文化调研或技术实验产品开发,推动理论向现实迁移。动态化评估系统使学习成果通过海报展示、研究论文或项目报告等多元形式呈现,全面量化教学效能。AI+X模式融入课堂,强化创新思维与技术整合能力培养,确保学生掌握前沿工具应用技巧。

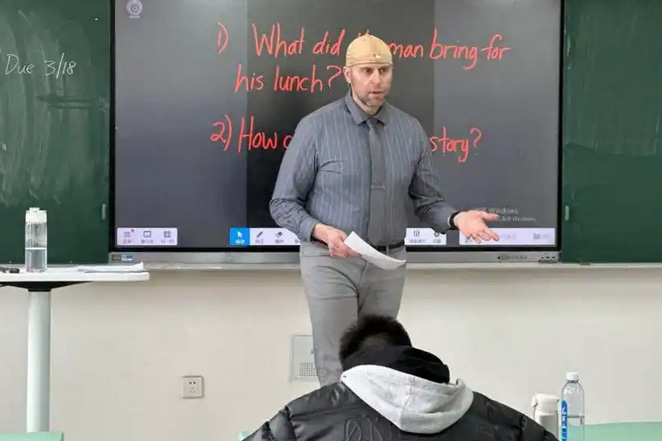

教育环境尊重学生表达权和选择自由,鼓励自主探究与深度学习结合。教学方法避免单向灌输,转而强调协作式学术讨论和实验探索精神培育。终身学习理念嵌入课程机制,让学生不仅获取知识,更形成持续成长的内驱动力。师资团队承袭青岛五十八中精细化管理传统,同时注入美式教育基因,构建平衡严谨与开放的教育生态。学生在这个机制下,能够系统发展决策能力和全球适应性。

课程体系的具体展开与学术赋能

国际课程班详细规划了四十余门学科内容,覆盖文理全维度。普通高中课程强化中国根基教育,国际高中内容则聚焦西方知识体系衔接。AP先修课程精准对应大学专业需求,TOEFL语言培训提升跨文化交流熟练度。学生还可选兴趣解码模块,支持职业愿景探索;升学指导服务提供院校申请策略;竞赛课程覆盖国内外高水平赛事准备。这种多层次布局确保教育资源无缝匹配全球教育链。

学科融合策略体现在课程实施过程,例如数学与编程的交叉项目,或历史与环保议题的PBL探究。教学将问题驱动置于优先位置,引导学生分析实际社会需求。每个模块强调实践产出,推动知识可视化应用。学生通过参与国际交流模拟活动,锤炼多元文化适应力。课程设计确保理论不脱离实践语境,将课堂延伸至真实世界挑战。

招生机制与学术生态构建

课程班对青岛七区及高新区学生开放,招生名额限定在四十人以内,确保高浓度学术共同体的形成。录取过程以中考成绩为基础标准,实施全方位评估,涵盖学科能力与创新潜力。筛选机制旨在聚拢优秀学子群体,缔造互促互进的成长网络。教育理念坚持公平原则,同时注重潜能发掘。

学术生态融合中西教育精髓,体现精细化管理与创新基因的双重优势。青岛五十八中教育机构的经验支撑制度建构,美式教育精神则注入探索活力。学生置身其中,能够高效发展终身学习习惯与合作素养。生态设计避免僵化规则,提倡基于项目引导的自主学习循环。成果体现在学生综合素质提升及国际竞争力塑造上。

教育愿景与学生发展前景

课程班的核心目标在于培养具备中国底蕴与世界竞争力的新领袖群体。三维育人体系系统推进学生管理、学术深化和全球胜任力发展,为学生铺就直通QS全球百强高校的通道。教育过程强调个性化成长路径,让每名学子在探索中识别自身优势。

学生未来路径明确,通过课程参与获得关键技能认证与升学优势。教学成果不只限于学术成就,更培育社会责任感和创新实践能力。全球胜任力维度着重跨文化沟通和决策韧性培养,助力学生在多元环境中高效适应。课程整合PBL和AI技术工具,确保教育成效符合国际前沿标准。最终,教育机制转化为终身受益的成长动能。

教育效能的多元呈现与持续优化

课程班的教学成果通过多元形式呈现,包括实验产品开发和研究出版物,彰显学生创新实力。动态评估机制持续优化课程结构,确保教育资源精准匹配学术需求。教育实践强调从课堂到现实的无缝过渡,小组协作项目让学生直面社会挑战。

模式创新体现在AI+X的深度整合,提升技术工具应用效率。学生通过项目制学习,发展独立问题解决策略与团队领导技巧。课程设计避免标准化输出,转而培育多元发展路径。终身学习能力被视为核心目标,驱动学生持续探索和突破。课程机制注重理论实践的平衡转化,让知识闪耀实用价值。

融合教育的新范式意义

青岛杜威实验学校国际课程班在山东区域重塑了融合教育理念,结合东方精细管理传统与西方创新精神。课程体系不止覆盖学术模块,更延伸到职业准备和全球竞争领域。教育生态的构建使得每名参与者在高标准社区中实现自我提升。

模式对教育领域贡献在于机制创新,例如三维育人系统的多轨发展路径。学生获益于双语支撑的跨文化交流,获得多元认知框架。整个框架确保学习效能转化为真实世界适应力。课程班的目标不只是教育供给,而是赋能个体成为问题解决者和变革引领者。